为更有效落实“AI+卓越现场工程师”人才培养行动计划,深入推动人工智能实验室建设与学科发展,院长龚思怡于5月22日率队开展了人工智能实验室建设专项调研,实地考察了学校人工智能专业实验室和“AI+”公共平台实验室的运行情况。电子信息学院院长蔡骋汇报了实验室在实践教学环节中取得的阶段性成效,人工智能专业负责人刘艳丽教授具体介绍了实验室的建设情况并现场演示了设备操作和项目实验。

(龚思怡与专业教师、学生研讨嵌入式智能交互平台使用方案)

龚思怡在现场研讨中强调,人工智能实验室建设要深度对接新工科人才培养需求,重点强化三个维度的系统性规划:一是完善"专业实验室+公共平台"的双层架构,既要突出人工智能学科特色,又要打造跨专业共享的智能技术实践平台;二是构建"课程实验-项目实训-创新竞赛"的进阶式培养体系,将实验室资源转化为学生工程实践能力的孵化器;三是推进“AI+”学科交叉融合,通过开放平台共享机制,赋能机械电子、智能制造等优势专业的数字化转型。

依托《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区集聚发展人工智能产业若干措施》(沪自贸临管经〔2019〕14号)政策支持,以及临港新片区200万元的人工智能产业专项建设经费支持,学校人工智能专业实验室与“AI+”公共平台实验室于2024年12月正式建成。实验室现配备15套小型智能机器人系统及14套人工智能模块化机器人设备,形成覆盖基础认知到综合创新的教学资源矩阵,贯通从专业基础课到毕业设计的全培养周期教学需求,是一个集教学、实践、创新于一体的智能机器人研训平台。

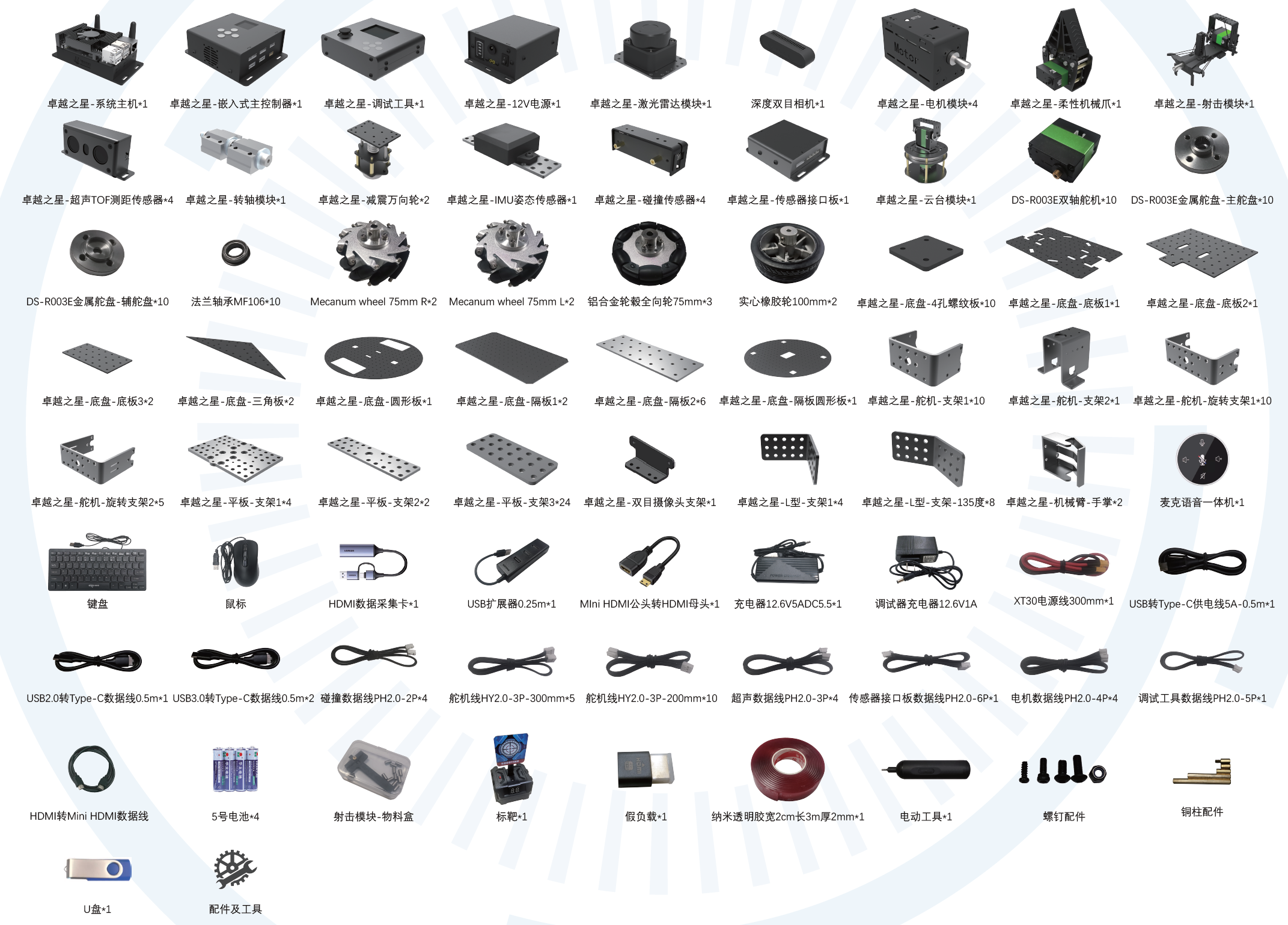

得益于学校人工智能团队与华为、阿里云、美团等知名企业的深度合作,实验室创新采用了模块化教学体系,使教学设备零件清单系统呈现了包括驱动模块、传感单元、控制主板在内的12类标准化组件,让学生可基于项目需求,通过不同功能模块的组合创新,自主搭建服务机器人、工业机械臂等七种典型智能装置。

(模块化机器人零件清单)

学校人工智能团队还紧密结合校本特色,为实验室配套研发了系列化实验指导手册,其中《机器人构建实战》融入工业现场案例,《模块人机器人设计与开发》引入企业级开发框架,为学生工程化实践能力的切实提升提供了全面指导。

(部分实验指导手册)

学校“AI+”公共平台实验室拥有31台带独立显卡的工作站、32套人工智能虚拟仿真系统、15套嵌入式智能交互平台、2台ROS无人竞速车,可满足《信息技术与人工智能》、“人工智能+”微专业所有课程、计算机大类专业的《机器学习》《计算机视觉》《深度学习》等全校公共课程的教学需求,也可全方位支持“中国高校智能机器人创意大赛”“中国服务机器人大赛”“挑战杯”“华为ICT大赛”等高等级创新创业竞赛的培训和实操需求。自2024年12月正式建成以来,实验室已支撑师生获得华为ICT大赛上海市一、二、三等奖12项,国家二等奖1项,中国大学生服务外包创新创业大赛国家三等奖1项,目前其他系列竞赛也在积极筹备中。

(虚拟仿真系统赋能AI教学)

在5月上旬召开的学校“AI+卓越现场工程师”人才培养行动计划发布会上,龚思怡指出,人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,正对教育领域的变革产生深刻影响,全校上下要以更加开放的姿态和坚定的决心,主动拥抱AI技术,认真思考人工智能与学科、与教师、与大学生、与大学的关系,并结合人工智能新的方法推动教学科研创新,为实现学校高质量发展贡献力量。

依托临港新片区人工智能产业政策优势,学校人工智能专业实验室和“AI+”公共平台实验室将进一步深化“专业深耕+平台共享”的协同发展模式,切实形成“教学实训-科研创新-产业对接”的完整生态链,并将持续深化“人工智能+”学科交叉战略,以模块化教学体系赋能新工科人才培养,以开放式创新平台驱动产教深度融合,切实服务学校“AI+卓越现场工程师”人才培养行动计划的落地落实,为上海建设世界级人工智能创新中心注入电机智慧与人才动力。(供稿:电子信息学院)